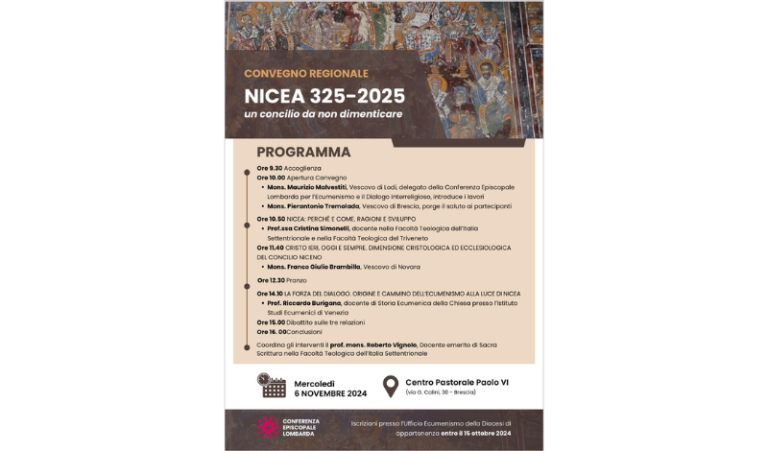

Mercoledì 6 Novembre 2024

presso il Centro Pastorale Paolo VI,

via G. Calini, 30 – Brescia.

Per iscrizioni (entro il 15 ottobre) mail: ecumenismo@diocesidicrema.it

NICEA 325 – 2025

UN CONCILIO DA NON DIMENTICARE

Concili e sinodi si convocano quando le tensioni – in qualche modo fisiologicamente sane e

compatibili – interne al popolo di Dio si acuiscono, rischiando spaccature effettivamente

laceranti nel corpo ecclesiale. E talvolta anche quando ormai le hanno già prodotte.

Il loro effetto non è d’altronde mai e poi mai misurabile a breve termine, dal momento che –

come insegna la storia antica e recente – la loro recezione passa abitualmente per tempi lunghi

e controversi, perfino forieri di ulteriori tensioni.

Fu così già intorno al 51 d.C. con il protoconcilio, quello apostolico di Gerusalemme (At 15,1-

29; Gal 2,1-9), che svincolò per sempre dalla circoncisione i credenti provenienti dal

paganesimo (At 15,7-11.19), trovando comunque un saggio e rispettoso compromesso (At

15,20-21) per ricomporre giudeocristiani e provenienti dal paganesimo. Ma – come si evince

dalle molteplici testimonianze del Nuovo Testamento – in seguito non mancarono ulteriori

resistenze alla novità del Vangelo, soprattutto nella sua proclamazione riproposta da parte di

Paolo apostolo.

Indetto a quasi tre secoli di distanza, qualche analoga sorte toccò al Concilio di Nicea (325

d.C.), riconosciuto nella sua autorevolezza non solo dalle chiese orientali e ortodosse – ma

pure da quelle della Riforma (così la Confessio Augustana del 1530). Fu ideato, promosso –

e controllato – da Costantino (274-337), fresco della sua vittoria su Licinio (324), e del suo

conseguente predominio su tutto l’impero all’indomani della promulgazione della fede

cristiana quale religio licita (l’editto di Milano è del 313), sdoganata dalla secolare accusa di

illegale empietà, e a questo punto addirittura apprezzata come collante sociale e politico ormai

perfettamente trasversale. Ai suoi occhi la mancata unità della chiesa su questioni teologiche

e cristologiche cruciali, rischiava infatti di destabilizzarlo depauperando l’impero stesso di un

decisivo fattore unificante. Di qui il suo secco aut aut ai (forse) 318 sinodali di Nicea, cui

imponeva di sottoscriverne la confessione, oppure di subire l’esilio, che in effetti toccò solo

ad un paio di loro.

Tuttavia l’energica – anche se affrettata – determinazione di Costantino patì un pesante e

regressivo rallentamento fino a produrre ciò che si sarebbe dovuto evitare, ossia un’aspra

controversia proprio all’interno del recentemente riabilitato cristianesimo. Il conflitto non fu

dovuto unicamente alla pressione dell’apparato imperiale, ma anche a una parzialità del

dettato niceno, che in risposta ad Ario aveva sì individuato un linguaggio per l’unità di Dio,

ma non aveva ancora fatto altrettanto per la distinzione (in termini latini, le persone).

Il dibattito che nacque fu importante su più versanti: portò a un orizzonte trinitario (a volte

indicato come neo-niceno) più avvertito, che indicò accanto all’unica ousia la triplicità delle

ipostasi recependo anche importanti dimensioni pneumatologiche (Costantinopoli I – 381) e

nello stesso tempo impose di estendere la riflessione alla dimensione propriamente

cristologica. Si può così ritenere che anche i successivi dibattiti – se vogliamo indicarli

attraverso le declinazioni estreme, diremo apollinaristi, nestoriani e monofisiti – sfociati nel

complesso Concilio Efesino (431) e in quello Calcedonese (451) con la formulazione

dell’unità delle due nature di Gesù Cristo in una sola persona, fanno parte della recezione

nicena.

Nicea costituisce quindi una tappa indimenticabile proprio in quanto evento davvero epocale,

che segna una svolta unanimente riconosciuta – ancorché diversamente apprezzata – quale

decisiva nella storia della chiesa e della cristianità da allora in poi appunto postcostantiniana.

Ecco allora che sul suo perché e sul suo come sarà imprescindibile una puntuale e cruciale

ricostruzione e riflessione – affidata alla competenza della Prof. Cristina Simonelli della

Facoltà Teologica di Milano e del Triveneto di Padova. Il suo intervento sarà in ordine non

solo a focalizzarne i complessi fattori e contesti storici che l’hanno determinato e ispirato, ma

soprattutto a contemplarne le specifiche questioni cristologiche, teologiche, antropologiche

sollevate dalle riduttive posizioni di Ario circa Gesù Figlio e Logos Dio – «ci fu un tempo in

cui Egli non era». Questo senza però disattendere quelle strettamente pastorali relative alla

data di Pasqua, diversamente computata in Asia minore e in Siria – sintoniche rispetto alla

tradizione ebraica – rispetto all’occidente.

Risulterà decisivo apprezzare Nicea in chiave ermeneutica in rapporto alla assai dibattuta

introduzione nel Credo Apostolico di una terminologia non propriamente biblica – almeno in

parte quella stessa del medesimo Ario. Così – per difendere la pari dignità divina del Logos

eterno rispetto al Padre – il concilio parlerà della sua ousia e della sua consistenza di

homoousios rispetto al Padre in quanto da lui generato (e non creato) dall’eternità, tuttavia

sempre in chiave soteriologica piuttosto che meramente speculativa. Di qui la discussione in

epoca moderna e tuttora viva: si potrà davvero parlare di una ellenizzazione del kerygma

biblico – come voleva Adolf Von Harnack (1851-1930) – ovvero non piuttosto una de-

ellenizzazione del rigido monarchismo greco in forza di monoteismo più singolarmente

cristiano? O addirittura non converrà riconoscervi una sapiente coniugazione di ambedue le

prospettive?

Toccherà a S. E. Mons. Franco Giulio Brambilla, Vescovo di Novara, di inquadrare i paletti

cristologici teologici, antropologici ed ecclesiologici fissati da Nicea in rapporto alla

Dimensione cristologica ed ecclesiologica nell’oggi. Quale impulso teologico ci viene da

quell’iniziale tappa conciliare – comunque audace nell’inculturazione del kerygma, e della

confessione cristologica nel linguaggio del tempo – in vista non solo di reinterpretarne la

portata odierna, ma soprattutto di “dire Cristo oggi”?

Inoltre, proprio in quanto riconosciuto patrimonio di fede della chiesa universale, Nicea potrà

fungere da sfondo e da punto di partenza per meditare su Origini e cammino dell’ecumenismo.

Sarà il prof. Riccardo Burigana, docente di Storia Ecumenica della Chiesa presso l’Istituto

Studi Ecumenici di Venezia a tracciare prospettive passate, situazione presente, e opportunità

future di un cammino reso ben più difficoltoso da tante crisi interne al mondo dei credenti in

Cristo. Si pensi alle Chiese ortodosse, greco-cattolica e latina per l’attuale guerra in corso

della Russia ai danni dell’Ucraina, e per le dispute di competenza giuridica. Ma anche alla

stessa chiesa cattolica, con i suoi periodici venti di scisma.

Si tratterà così di rilanciare la qualità intimamente sinodale di ogni cammino non solo intra-

ma anche inter-ecclesiale fondato sulla testimonianza apostolica come pure su quella

ecumenica precedente alle successive divisioni … “ut unum sint” (Gv 17,21).